|

| |

Les Landry de Buckingham

Voir aussi Louis Landry de Buckingham.

1826

Les moulins à scie Bowman et

Bigelow sont les seuls industries de Buckingham entre 1826 et 1860. La région

commence à grossir et la paroisse catholique est établi en 1840. Il y a alors

90 familles catholiques à Buckingham. Il y a un excellent article par Serge

Boudreau qui donne l'état de la région en 1846 mais aucun Landry n'est

mentionné.

Serge Boudrau, Les Pionniers de

La Lièvre en 1846, dans Mémoire, vol. 65, no. 1, cahier 279, printemps 2014,

page 47-66

1845-1850

Deux fils de

Alexis Félix Landry

quitte la région de Maskinongé pour s'établir à Buckingham un peu avant 1845. À

Buckingham,

Michel

Landry épouse Marguerite Beauchamp en 1845 et son frère

Félix

Landry épouse

en 1850 Adélaïde Beauchamp, la soeur de Marguerite. Les Beauchamps étaient

originaire de Pierrefonds. Ils seront encore là en 1861.

1851-1852

Le recensement de 1852

pour Buckingham a été perdu.

Recensement 1852. 260 Buckingham township The manuscript census returns for this

sub-district/division no longer exist

1855

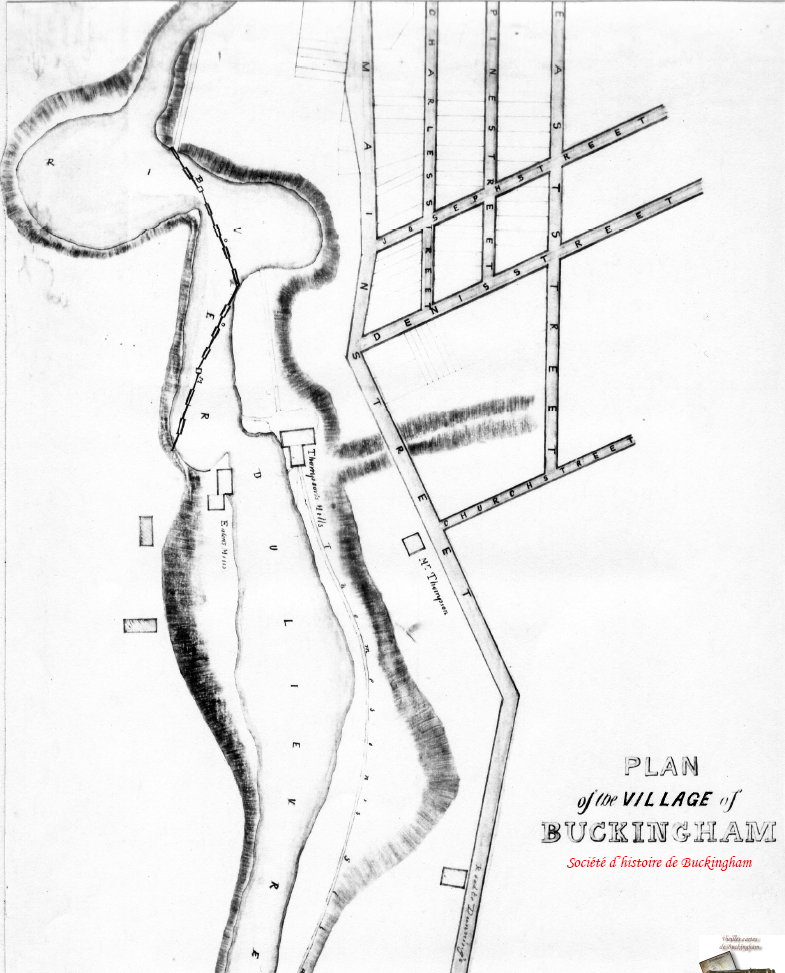

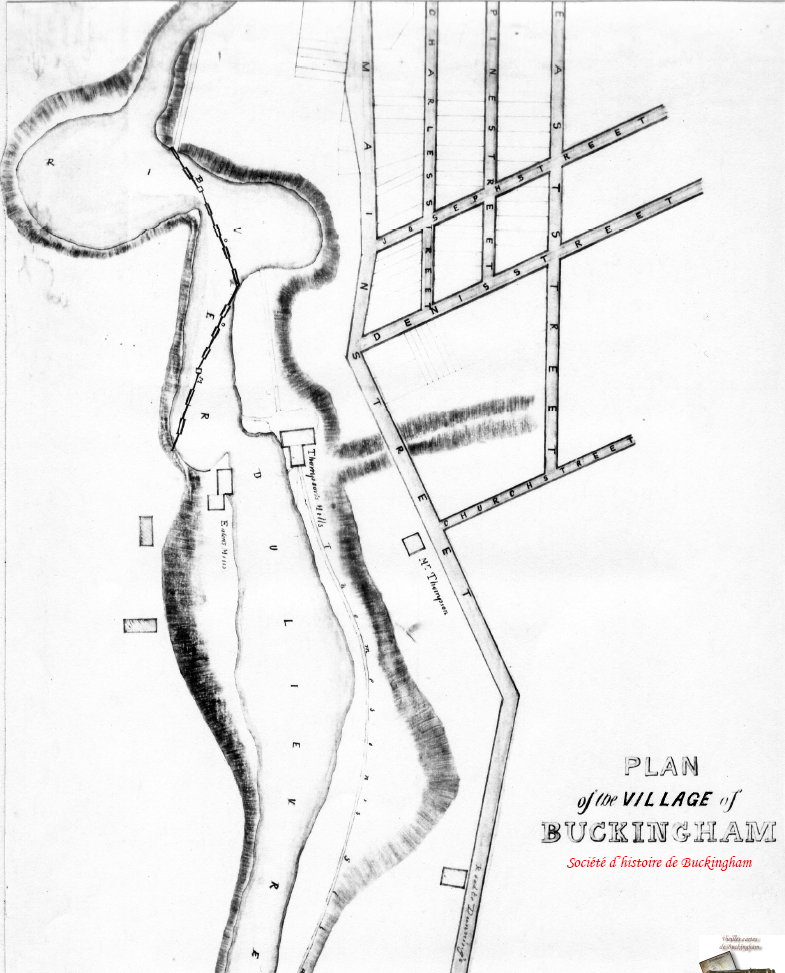

Carte de la ville de Buckingham en 1855

Source : Numérisée par la Société d'histoire de Buckingham.

https://www.histoiredebuckingham.com/

1861

| |

|

| Landry Felix, Adaline, Marie |

Félix Landry, son épouse Adélaïde Beauchamp. Il est le frère de Michel. |

| Landry Louis, Vitaline, Alexina, Louis JR |

Louis

Landry frère de Félix et Michel. |

| Landry Michel, Margoret, Clarice, Silinas, Louis, Michel |

Michel Landry et son épouse Marguerite. Les enfants Clarisse, Céline,

Louis et Michel. Ce Louis sera le grand-père de

Jean-Louis Landry. |

Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.

1871

| |

|

| Landry Michel, Margaret, Celinas, Louis, Michel, Joseph,

Onezime |

Michel Landry et son épouse Marguerite. Seule Clarisse est mariée. Il

reste Céline, Louis, Michel, Joseph et Onésime. |

| |

|

| |

|

Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.

https://maclaren.iquebec.com/

1879

En 1879

Louis Landry épouse

Laure Daoust à l'église de St-Grégoire-de-Nazianze. Sont nés Louis en 1880, Joseph 1882, Calixte en 1884 et Alexina en

1888. Louis est décédé très jeune, en 1888 à 34 ans. Laure devient veuve avec 4

enfants et lui survivra jusqu'en 1947.

1881

| Recensement 1881 |

|

| Landrie Louis, Laure, Louis |

Louis Landry, sa femme Laure et leur premier enfant, Louis. |

| Landry Margret, Michel, Lezime, Joseph |

Veuve

Marguerite Beauchamps Landry. Céline et Louis sont mariés. Il reste

Michel, Joseph et Onésime. |

| |

|

Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.

https://maclaren.iquebec.com/

1888

Décès de

Louis

Landry à 34 ans, grand-père de Jean-Louis Landry.

1891

| Recensement 1891 |

|

| Landrie Lorie, Louis, Joseph, Calixt, Elixinou. |

La famille de

Laure Daoust Landry. |

| |

|

| |

|

Référence : Historique Buckingham, André P. Joyce & Helen Séguin.

https://maclaren.iquebec.com/

1895

Dans le document HISTORIQUE DU COLLÈGE ST- MICHEL

https://maclaren.iquebec.com/ on y

parle du frère Ambrosio et du frère William comme directeur de l'école

Saint-Michel. Sur la photo des Écoliers de Buckingham de 1895-1896 avec

Joseph

Landry et

Calixte Landry, il y a le frère Ambrosio.

Écoliers du Collège St-Michel 1895-1896 dont Calixte Landry et Joseph Landry.

Source: JOYCE, André P., Buckingham : son histoire, son

patrimoine, Buckingham, ECO, 1982, page 37.

1901

|

Recensement 1901 - 16

avril - 160_b-5_tableau1_page5_Quebec_Labelle_Buckingham |

|

Lignes 40 à 44 Famille Laure

Landry |

|

|

40 Landry Laure F Head W May 15

1859 41 merchant

41 Landry Louis M Son S Sep 4 1880 20 christian brother

42 Landry Joseph M Son S May 15 1882 18 butcher

43 Landry Calixte M Son S Jul 31 1884 16 student

44 Landry Alexina F Daughter S Feb 14 1888 13

.

. |

-Laure

Daoust Landry, commerçante, probablement épicerie.

-20 ans frère des Écoles Chrétiennes, étudiant.

-Boucher dans l'épicerie de sa mère.

-Aux études, il deviendra prêtre.

-13 ans.

-La famille de Laure Landry

demeure tout près du presbytère. Elle est toujours bien impliquée dans les

activités de la paroisse. |

|

Lignes 45-47 Famille Victor

Montpellier |

|

|

Lignes 48-49 Probablement le

presbytère

48 Rev Father Michel 1873-1901.

49 Rev Father Raymond

50 Maria Baker domestique |

-

C'est le curé de la paroisse

François Michel.

-

- |

|

Autres Landry dans le recensement

de Buckingham. |

- |

| LANDRIE Joseph, Joséphine, François, Beatrice, Reine M.,

Gilberte |

Joseph Landry est le frère de Louis, époux décédé de Laure. |

Référence :

https://www.collectionscanada.gc.ca

___

1906

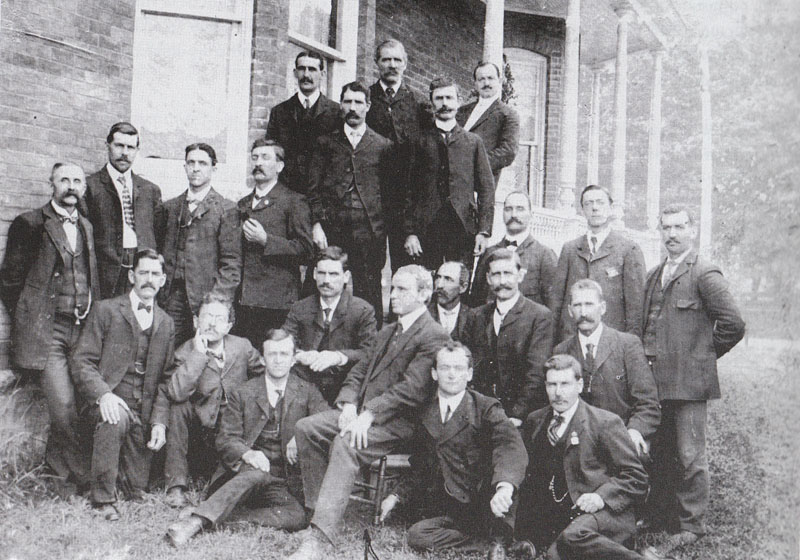

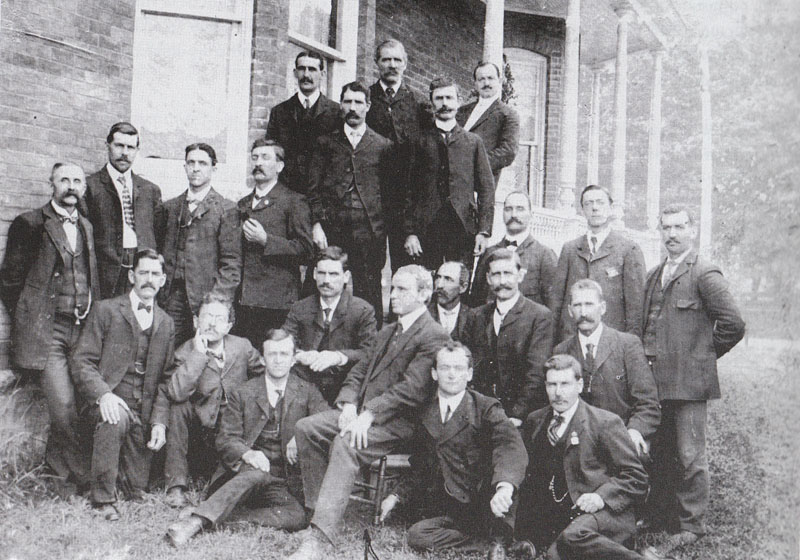

Exécutif syndical de l'Union international des ouvriers de Buckingham.

Louis Landry est assis à terre à gauche de Thomas Bélanger, Président du

syndicat, assis sur la chaise.

Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée

Assiégée, 2006, page 142. Originalement dans le Ottawa Evening Journal, 25 octobre 1906,

page 1. Publié également par la Société d'histoire de Buckingham.

https://www.histoiredebuckingham.com/

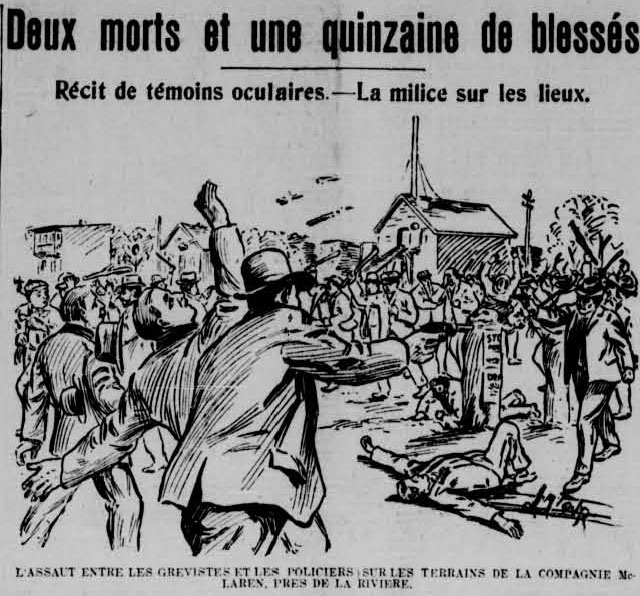

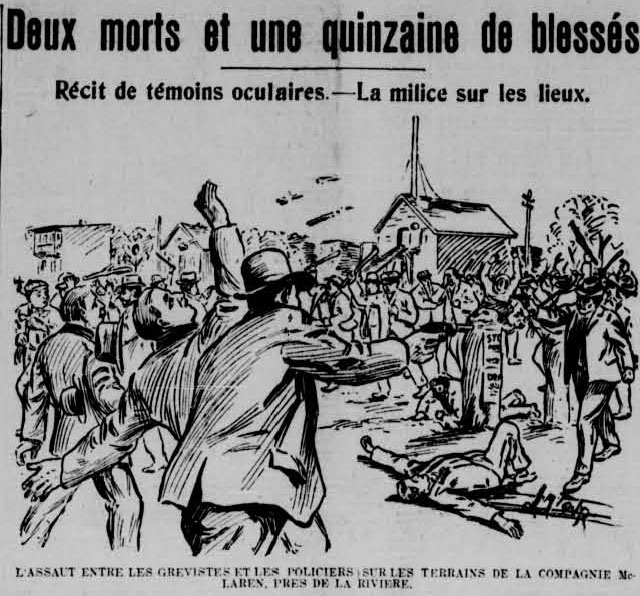

Évènements du

8 octobre 1906

Dessin de la Une du journal La Patrie du 9 octobre 1906.

11 octobre 1906. Funérailles de Thomas Bélanger et François Thériault.

5 décembre 1906. Louis Landry envoyé à son procès pour sa participation à une émeute.

| Extrait d'une page Internet sur le site de la famille

Thériault (

https://www.genealogie.org/famille/theriault/Buckingham.htm ):

MORT

TRAGIQUE DE FRANÇOIS THÉRIAULT ET THOMAS BÉLANGER par Pierre-Louis Lapointe,

Ph.D., historien. Extraits de l’ouvrage de Pierre Louis Lapointe intitulé "

La vallée assiégée. Buckingham et la Basse-Lièvre sous les MacLaren,

1895-1945 ", (Éditions Vents d’Ouest, environ 300 pages, plus d’une centaine

de photographies, cartes et illustrations).

En guise de survol des événements qui précipitèrent l'affrontement du 8

octobre 1906, nous donnons la chronologie qui suit.

Printemps 1906

Réduction de la main-d'oeuvre à la compagnie MacLaren et surcharges de

travail. Ce resserrement de l'administration de l'entreprise est

probablement imputable aux besoins de liquidités occasionnés par l'ambitieux

programme de modernisation de l'ancienne scierie Ross et par le transport de

la cour à bois de Masson à Buckingham. De plus, les rentrées de fonds sont

ralenties considérablement à cause du niveau exceptionnellement bas de

l'eau, sur la Lièvre et sur l'Outaouais, ce qui retarde l'arrivée du bois

aux moulins et les expéditions par barges de Masson.

15 juillet 1906

Première rencontre préparatoire pour la mise sur pied d'une union tenue dans

le Bloc McCallum et Lahaie à l'angle de la rue Principale et de la rue

Joseph.

22 juillet 1906

Deuxième rencontre tenue cette fois au Collège Saint-Michel. Quatre cent

personnes sont présentes. Trois cent versent leur trois dollars et

promettent de verser une cotisation mensuelle de 35 à 40 cents.

29 juillet 1906

Troisième réunion tenue au Collège Saint-Michel. Des représentants syndicaux

de la région de Saint-Jean et de Montréal viennent rencontrer les membres.

Élection de l'exécutif syndical. Edmond Matte est élu président; Thomas

Bélanger, premier vice-président; Jean-Baptiste Clément, deuxième

vice-président; François Thériault, secrétaire-archiviste; Léonard Pagé,

secrétaire-financier et Thomas Lamontagne, trésorier.

Août 1906

Thomas Bélanger devient alors président de l'Union. Il n'a que vingt-cinq

ans. L’exécutif syndical de l’Union internationale des ouvriers de

Buckingham en 1906. Cette photographie, prise vraisemblablement par Rodolphe

Léger vers la fin du mois d’août 1906, circule sous forme de carte postale

avec l’intitulé anglais " Fair Wage Fighters ". Le groupe est rassemblé à

l’extrémité nord-est de la grande véranda de la maison de l’avocat Yvon

Lamontagne. Au fond, à droite, on distingue à peine le garde-fou du pont qui

enjambe alors le ravin qui traverse en diagonale le tracé de la rue

Principale. Assis, au centre de la photo, Thomas Bélanger, président ; assis

par terre à gauche de Bélanger,

Louis Landry et à droite Léonard Pagé ;

derrière lui, Jean-Baptiste Clément ; en haut , adossé au poteau de la

galerie, Yvon Lamontagne ; debout, devant Lamontagne, Adélard Hamelin, et à

gauche de ce dernier, Louis Gervais ; en plein centre, derrière Gervais et

Hamelin, vraisemblablement François Thériault.

Photographe Rodolphe Léger. Collection Pierre Louis Lapointe. Publiée dans

le Ottawa Evening Journal, 25 octobre 1906, p. 1.

15 août 1906

Thomas Bélanger, Eusèbe Lafleur et Xavier Tremblay rencontrent John Edward

Vallillee, gérant de la compagnie et maire de la ville.

Septembre 1906

Le Syndicat demande l'intervention des médiateurs provincial et fédéral.

10 septembre 1906

Une délégation de syndicalistes formée de Thomas Bélanger, Eusèbe Lafleur,

Georges Lafleur, Léandre Lafleur, Palma Proulx, Adélard Hamelin et plusieurs

autres présentent à J.E. Vallillee les demandes de l'Union, qui sont:

(i) Reconnaissance de l'Union

(ii) Réduction des heures de travail de onze heures à dix heures par jour

(iii) Augmentation du salaire de deux cents et demi de l'heure. Les ouvriers

recevaient alors 12 cents et demi de l'heure.

Rejet de leur demande.

12 septembre 1906

Lock-out décrété par J.E. Vallillee. Fermeture des moulins.

20 septembre 1906

Envoi d'une demande officielle de rencontre à Albert MacLaren par Thomas

Bélanger. Refus de rencontrer les membres de l'Union.

26 septembre 1906

Embauche, vers cette date, de la Thiel Detective Service par J.E. Vallillee.

1er octobre 1906

Félix Marois, médiateur du gouvernement du Québec se rend rencontrer Albert

MacLaren qui refuse de traiter avec l'Union. Il rencontre également les

membres du syndicat et transmet à Albert MacLaren une contre-offre des

syndiqués, offre qui est refusée. L'offre de médiation du gouvernement

fédéral est rejetée par Albert MacLaren, qui menace de cesser toute

production sur la Lièvre.

L'utilisation d'une agence privée de détectives qui se spécialise dans le "strike

breaking business" donne à toute cette affaire des allures de série noire.

On traite les ouvriers comme s'ils sont des criminels. On les fait suivre et

espionner et des agents doubles font rapport à leur chef E.R. Carrington

sous des noms fictifs. On dresse des listes de membres de l'Union et on fait

tirer des photographies des leaders syndicaux afin de bien les identifier.

Un de ces agents secrets signe ses rapports "Finis". Un autre donne la liste

de ceux qui ont assisté à la réunion du 1er octobre tenue au Bassin (Masson)

et ajoute que Bélanger est remonté à bicyclette jusqu'à Buckingham.

8 octobre 1906

Le matin du 8 octobre 1906, vers 9.00 heures, Albert et Alexander MacLaren

organisent la descente de billots près du "Landing" avec treize hommes.

C'est une provocation qui prend par surprise les syndicalistes. C'est aussi

un guet-apens, puisqu'on les y attend, retranchés sur les hauteurs et armés

jusqu'aux dents. Cette interprétation se trouve confirmée par les démarches

effectuées auprès de Rodolphe Léger pour obtenir une photographie de Thomas

Bélanger; par le caractère troublant d'une lettre de J.E. Vallillee à George

Millen de la Compagnie E.B. Eddy en date du 3 octobre 1906, et surtout, par

la nature et le nombre de blessures par balles qui vont terrasser Thomas

Bélanger. Le jeune président de l'Union est désigné comme cible.

Les unionistes marchent vers le Landing. Il est environ 13 heures. Les

hommes ont l'intention bien arrêtée de convaincre les employés de quitter le

travail. Ils s'approchent, parlementent et s'avancent à nouveau. Un ordre

sec claque soudainement dans l'air frais de ce 8 octobre : "Shoot them"! Une

rafale de coups de feu répond au commandement. Thomas Bélanger et François

Thériault s'affaissent, foudroyés. D'autres sont blessés. Estomaqués,

ahuris, révoltés, les unionistes montent à l'assaut et mettent en fuite ceux

qui viennent d'assassiner leurs amis. Dans les heures qui suivent John

Edward Vallillee obtient l'intervention de la milice, et, en fin de soirée,

117 d'entre eux s'installent à Buckingham. Le 10 octobre, un contingent des

Royal Canadian Dragoons, stationné à Saint-Jean, vient relever la milice. La

ville est sous occupation militaire jusqu'au 23 octobre : il n'en faut pas

plus pour que le calme revienne et pour que les moulins reprennent leur

activité.

Chez les ouvriers, c'est jour de deuil, et chez les familles les plus

éprouvées, il faut déjà songer à se refaire une nouvelle vie. Marie-Louise

Bélanger est enceinte d'un fils, Thomas, et Élisabeth Thériault est chargée

de la responsabilité de cinq enfants. Et dans les mois qui suivent, il y a

cette terrible parodie de justice qui, un an après "l'Affaire", condamne

seulement des ouvriers. Après l'érection d'un monument au cimetière, sur la

tombe de Bélanger et de Thériault, le silence s'installe comme un linceul

sur la petite ville de Buckingham. La liste noire fait le reste. Près du

quart de la population quitte la ville pour Cobalt, pour Fasset, pour

Bathurst, pour des endroits où il est possible de refaire sa vie et

d'oublier octobre 1906.

La ville de Buckingham bloque de sa mémoire collective ce dur épisode de son

histoire. Un mot d'ordre est donné: il faut oublier! Les procès-verbaux de

la ville sont d'ailleurs totalement muets à cet égard. On ne parle ni de

grève, ni de lock-out, ni de troubles, ni d'occupation militaire. C'est

comme si rien ne s'était passé! Les principaux acteurs du drame doivent

quitter la ville et s'exiler pour gagner leur vie. Le docteur Rodrigue s'en

retourne à Lachute où il devient éventuellement premier magistrat, et

Léonard Pagé va faire fortune dans la région de Sainte-Thérèse. W.H. Kelly

est humilié et poussé jusqu'au seuil de la pauvreté. En guise de

représailles, les Kelly font transférer les cendres de leur père hors des

murs de cette ville maudite. La peur, qui règne sur la ville, ne se dissipe

que très lentement et très péniblement. Il flotte d'ailleurs encore comme un

parfum de crainte sur Buckingham et on se refuse encore à assumer pleinement

ce passé pénible.

La paix revenue, la Compagnie MacLaren consolide son emprise sur la

Basse-Lièvre. Ce n'est qu'en 1935 d’ailleurs que son monopole est ébranlé.

La MacLaren, coincée par le gouvernement Taschereau, doit alors payer de

meilleurs salaires et se conformer au prix-plancher fixé par le reste de

l'industrie québécoise des pâtes et papiers. Plus tard, pendant la deuxième

guerre mondiale, elle doit s'ouvrir au syndicalisme. Les grandes compagnies

n'ont plus le même poids politique et ne peuvent plus, sans y mettre les

formes, agir à leur guise et contrôler les instances politiques et

judiciaires.

Un simulacre de justice

Les procédures judiciaires qui sont entamées par les autorités au lendemain

du 8 octobre 1906 prouvent l’imbrication incestueuse du judiciaire, du

politique et de l'économique et les procédures sont viciées. Les dés sont

pipés en faveur du pouvoir économique et politique et les syndicalistes vont

en payer le prix. Une première poursuite intentée contre Alex et Albert

MacLaren, J.E. Vallillee et les détectives, à la demande des avocats des

syndicalistes, est renvoyée par le juge Joseph T. St-Julien parce qu'il

manque la date sur un des documents. L'enquête entreprise par le Coroner

Alexandre Rodrigue sur la mort de Thomas Bélanger et de François Thériault

est interrompue par Lomer Gouin, Premier-ministre et Procureur-général du

Québec, qui intervient personnellement dans le déroulement de l'enquête. Le

docteur Rodrigue doit démissionner. Le coroner J.T.D. Fontaine de Maniwaki,

nommé par le gouvernement provincial pour remplacer le coroner Rodrigue,

annule l'enquête commencée par le docteur Rodrigue et démarre celle sur la

mort du détective Herbert Warner, ce "repris de justice" mort le 15 octobre

1906 d'un empoisonnement sanguin lié à une blessure reçue le 8 octobre au

"Landing". Ce faisant, le coroner Fontaine, décentre l'enquête en la

retournant contre les victimes syndicalistes. C'est le pauvre détective qui

est maintenant martyr et c'est l'action de Bélanger, Thériault et de leurs

amis qui est blâmée. Malgré cette façon de faire, le jury présidé par Désiré

Lahaie, rend un verdict de "non-responsabilité" dans la mort de Warner.

L'enquête sur la mort de Bélanger et de Thériault, tenue du 26 au 31 octobre

1906 et présidée par le coroner Edouard McMahon a selon lui un jury plus

"objectif". Le jury de l'enquête sur Warner se compose de onze francophones

et de cinq anglophones, de dix fermiers et de six habitants de la ville de

Buckingham : celui de l'enquête sur Bélanger et Thériault est fait de huit

anglophones et de huit francophones, tous des cultivateurs. Les intrants

ainsi contrôlés, le coroner McMahon réussit à obtenir un verdict mettant en

cause Alexander et Albert MacLaren, le chef de police Kiernan, le huissier

Cummings, le coroner Rodrigue, les détectives Picard, Ingram et Warner, les

unionistes Adélard Hamelin, Hilaire Charette, Jean-Baptiste Clément, Colbert

Bastien et Georges Robinson Croteau. Dans son rapport à Lomer Gouin, le

coroner McMahon s'excuse du fait que ce verdict "va peut-être trop loin"

mais il se défend en soulignant qu'il "a plu immensément au public de

Buckingham".

Les enquêtes préliminaires s'ouvrent le 26 novembre sous la présidence du

juge F.-X. Choquet de Montréal. Lomer Gouin lui confie personnellement

l'instruction de ces enquêtes. Au lieu de se servir des verdicts des

enquêtes de coroner pour dresser la liste des accusations, le juge Choquet

fait appel au détective K. P. McCaskill pour que soient effectuées de

nouvelles recherches. Résultat: l'homicide involontaire de Warner est ramené

à la surface, même si l'enquête du coroner Fontaine a conclu à la

non-responsabilité des syndicalistes dans cette affaire; Albert MacLaren se

voit exonéré; les détectives Joseph Lalonde, Joseph Delorme et I.J. Thompson

sont mis en accusation avec leurs collègues, et

Louis Landry, Cyrille

Tourangeau et le docteur Alexandre Rodrigue s'ajoutent aux syndicalistes qui

sont traînés devant les tribunaux.

Les procès sont entachés d'irrégularités, d'un remarquable parti-pris

anti-syndical et d'interventions politiques orchestrées par Charles Lanctôt,

l'adjoint de Lomer Gouin. Vraisemblablement inquiets face aux verdicts

précédents rendus par des jurés, Alexander MacLaren, John C. Cummings,

Francis Kiernan et les autres détectives optent pour un procès devant

magistrat plutôt que devant jury. Le premier de ces deux procès, ouvert le

18 février 1907 devant le juge J.-T. St-Julien, est le théâtre de deux

interventions remarquées de la part de Joseph-Timoléon St-Julien. Yvon

Lamontagne, avocat des syndicalistes, qui suit assidûment les procédures et

qui fournit aux avocats de la Couronne des renseignements qui servent contre

la défense, se fait interdire par le juge de prendre part aux procédures

malgré les objections de la Couronne, qui soutient avoir le droit de puiser

ses renseignements là où elle le veut. Le juge St-Julien ne veut rien

entendre. Le 23 février, l'avocat de la Couronne, qui doit se rendre à

Montréal, charge son adjoint de demander un ajournement au lundi 25 février,

ce qui, en temps normal, n’est qu’une formalité généralement accordée. Le

juge St-Julien refuse l'ajournement et rend son jugement sur le banc,

exonérant totalement Alex MacLaren, Cummings et Kiernan. En apprenant la

nouvelle, l'avocat de la Couronne déclare aux journaux qu'il va faire appel

de ce jugement. Mais il se ravise dans les heures qui suivent. Le 26

février, Charles Lanctôt lui fait parvenir une dépêche qui se lit comme suit

: "Ne faites pas demande d'appel à Cour du banc du roi. Re: Buckingham".

C.A. Wilson obéit et le lendemain, dans une lettre à Charles Lanctôt, il lui

explique qu'au moment précis où il recevait cette dépêche "les pièces de

procédures étaient prêtes et sur le point d'être signifiées. Comme

conséquence de votre dépêche, elles ne l'ont pas été" et de demander:

"Quelles sont les intentions du Département au sujet de la cause des six

autres?" Des instructions précises lui sont fournies par téléphone, dans la

matinée du 28 février. La volonté politique de Lomer Gouin transparaît

clairement. Il faut coûte que coûte exonérer le plus rapidement possible les

MacLaren et leurs amis. Les choses ne tardent pas, puisque les détectives

suivent l'exemple de leurs trois amis. Le 14 mars, ils sont acquittés de la

même manière, devant le même magistrat.

Il n'en est pas de même cependant des syndicalistes et de leurs amis. Les

pressions qui jouent en faveur des MacLaren auprès de Lomer Gouin jouent

contre les syndicalistes. Il faut absolument qu'un certain nombre d'entre

eux soient condamnés. Dans le cas d’Alex MacLaren et de ses amis, Charles

Lanctôt intervient pour bloquer un "appel"; dans le cas des syndicalistes,

il fait appel du jugement rendu par le juge F.-X. Talbot. Deux poids, deux

mesures. Le 19 novembre 1907,

Louis Landry, Colbert Bastien, Georges

Robinson Croteau, Adélard Hamelin, Hilaire Charette et J.-B. Clément sont

condamnés à deux mois de prison pour avoir participé à une émeute. Le

docteur Alexandre Rodrigue et Cyrille Tourangeau sont, quant à eux,

acquittés des accusations qui pesaient contre eux.

La liste noire

Il arrive qu'un employeur dresse une liste d'employés "militants" et

indésirables dont il refuse systématiquement l'embauche. Il est rare par

contre d'être confronté à une liste noire qui soit établie avec autant de

soins et maintenue avec autant d'acharnement pour une aussi longue période

qu'à la compagnie MacLaren.

Les dirigeants de la compagnie MacLaren décident d'établir une telle liste

dès le 23 septembre 1906. Dans une lettre à ses contremaîtres, Albert

MacLaren dit qu'il les avisera plus tard des hommes qui pourront être

réembauchés. Sous la férule de Robert MacLaren Kenny, la MacLaren refuse

même de donner du travail aux petits-fils d'ouvriers qui ont été mêlés aux

troubles de 1906, et ce, jusqu'en 1943, année de la reconnaissance

syndicale. Cette liste est alors officiellement mise au rancart à la suite

de pressions du syndicat. La Electric Reduction Company, quant à elle,

respecte les consignes données par la MacLaren au sujet de l'embauche, et,

malgré ses luttes avec cette dernière, elle maintient, jusqu'en 1944, des

politiques relativement paternalistes à l'endroit de ses employés.

Privés d'employeurs prêts à les embaucher, les unionistes de 1906 et ceux

qui ont le malheur de les appuyer sont contraints en grand nombre de quitter

Buckingham. C'est ce qu'affirme le rédacteur de la version française de la

brochure publiée à l'occasion du centenaire de la paroisse Saint-Grégoire.

Il s'agit vraisemblablement du curé Avila Bélanger. On soutient que la

population est alors passée "de 4425 à un peu plus de 3 850 habitants". |

PS :

À noter que

Alexandrine Landry, le premier enfant de

Louis Landry est née et

baptisée la veille des évènements, le 7 octobre 1906.

Dessin de la Une du journal La Patrie du 12 octobre 1906.

Articles du journal La Patrie de Montréal sur les

évènements du 8 octobre 1906 à Buckingham.

Une photo de toutes les pages du journal La Patrie de 1879 à 1978 a été placée

sur Internet par la Bibliothèque nationale du Québec. Journal quotidien, puis

hebdomadaire, La Patrie a été durant cent ans l’un des journaux à grande

diffusion du Québec. Ils sont disponibles au

https://bibnum2.banq.qc.ca/bna/patrie/.

Ici je présente les pages où l'on écrit sur les évènements du 8 octobre 1906.

8 octobre 1906 page 3

9 octobre 1906 page 1

9 octobre 1906 page 12

10 octobre 1906 page 1

11 octobre 1906 page 1

11 octobre 1906 page 4

12 octobre 1906 page 1

12 octobre 1906 page 6

13 octobre 1906 page 24

15 octobre 1906 page 1

15 octobre 1906 page 4

15 octobre 1906 page 10

16 octobre 1906 page 1

16 octobre 1906 page 11

17 octobre 1906 page 1

17 octobre 1906 page 11

18 octobre 1906 page 1

19 octobre 1906 page 9

19 octobre 1906 page 12

20 octobre 1906 page 7

20 octobre 1906 page 20

20 octobre 1906 page 24

22 octobre 1906 page 1

22 octobre 1906 page 7

26 octobre 1906 page 1

26 octobre 1906 page 10

27 octobre 1906 page 8

27 octobre 1906 page 24

29 octobre 1906 page 1

29 octobre 1906 page 4

29 octobre 1906 page 11

29 octobre 1906 page 12

30 octobre 1906 page 1

31 octobre 1906 page 1

31 octobre 1906 page 8

31 octobre 1906 page 12

2 novembre 1906 page 1

2 novembre 1906 page 6

2 novembre 1906 page 9

19 février 1907 page 12

20 février 1907 page 1

21 février 1907 page 16

22 février 1907 page 9

22 février 1907 page 10

16 mars 1907 page 5

16 mars 1907 page 24

11 novembre 1907 page 11

19 novembre 1907 page 5

20 novembre 1907 page 1

20 novembre 1907 page 3

20 novembre 1907 page 4

21 novembre 1907 page 12

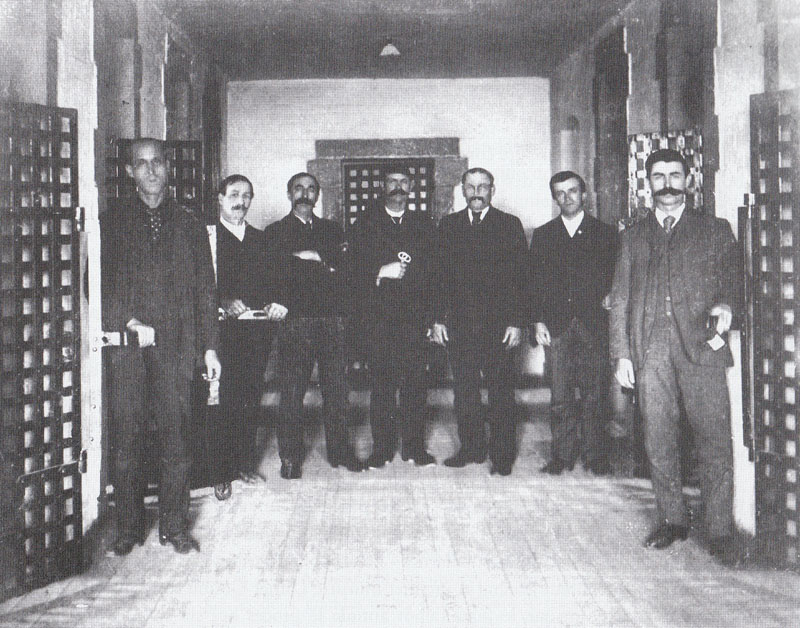

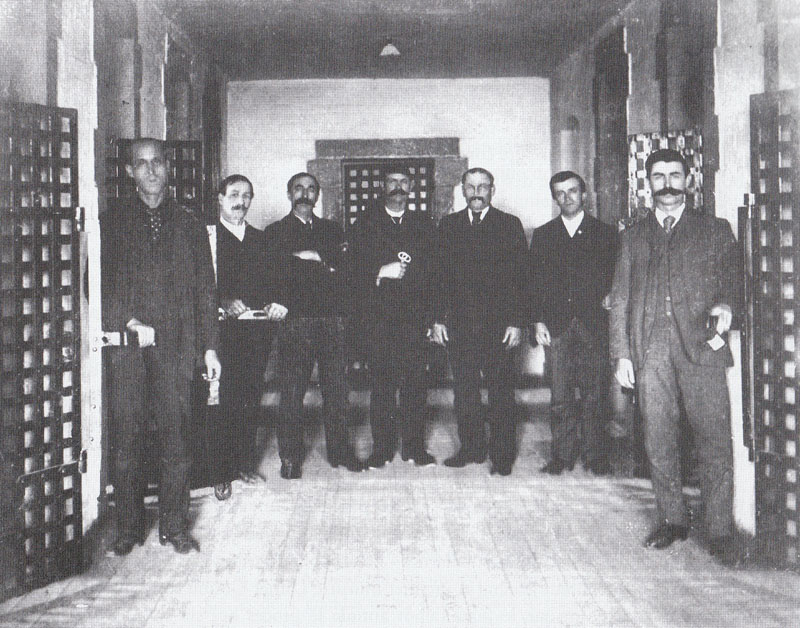

1907

8 au 19 novembre 1907. Procès à Hull des six accusés.

19 novembre 1907. Les six accusés sont condamnés à deux mois de prison pour avoir participé à une

émeute. (Georges Robinson Croteau, Jean-Baptiste Clément, Adélard

Hamelin, Colbert Bastien, Louis Landry, et Hilaire Charette)

janvier 1908

Sortie de la prison de Hull des unionistes condamnés à deux mois de prison.

Louis Landry est le 2ième de la droite.

Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée

Assiégée, 2006, page 212.

Publié également par la Société d'histoire de Buckingham.

https://www.histoiredebuckingham.com/

Gardien 1, Georges Robinson Croteau, Jean-Baptiste Clément,

Adélard Hamelin, Colbert Bastien, Louis Landry, Gardien 2

Des 6 unionistes condamnésà 2 mois de prison il manque Hilaire

Charette

25 janvier 1908. Banquet en l'honneur des participants aux évènements du 8

octobre 1906 à l'hôtel Alexandra.

1911

|

Recensement 1911 Document

du fédéral. 1911_165-45ou39-page26_québec_Labelle_Buckingham_ville

Sur le site on indique sous-district 45 mais sur la feuille 39. |

|

Lignes 21 à 29 ce sont des frères

indiqués comme Instruction Chrétienne. |

|

|

Lignes 30 à 32

Landry Louis mad mai 1861 50

Landry Calixte juillet 1885 26 religieux

Landry Alexina février 1888 23 organiste |

C'est la famille

Laure Daoust Landry

Laure Daoust

Calixte sera curé à Hammond en

1921.

Alexina est organiste à l'église.

Voir photo plus bas. |

|

lignes 33-38 Famille de Vincent

Gravel. |

|

|

Lignes 39 à 42

Landry Arthur mad octobre 1867

Landry Arthur fils décembre 1891

Landry Rosa fille juillet 1893

Landry Joseph fils mars 1895 |

C'est madame Arthur Landry soit

Victoria Carrière, aucun lien de parenté avec les précédents.

Joseph Landry est celui qui a acheté la Résidence Landry de la rue

MacLaren montrée sur la photo plus bas. Descendant de la lignée de

Guillaume Landry. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Référence :

https://www.collectionscanada.gc.ca

Vers 1911

Alexina Landry

Alexina Landry, soeur de Louis, organiste de l'église Saint-Grégoire-de-Naziance,

entourée de la chorale de la paroisse.

Publiée par Pierre Louis Lapointe dans son livre, La Vallée

Assiégée, 2006, page 176.

Deux bons livres sur le sujet.

Buckingham Ville Occupée de Pierre-Louis Lapointe, Les Éditions Asticou, Hull,

1983.

La Vallée Assiégée , Buckingham et la Basse-Lièvre sous les MacLaren, 1895-1945,

Pierre-Louis Lapointe, Éditions Vents d'Ouest, Gatineau, 2006.

Résidence Landry, 140

rue Maclaren Est, Gatineau (Buckingham), Québec

|

Cette élégante résidence de style

victorien fut construite en 1914 par Joachim Talbot, notaire de profession, qui

y demeura plusieurs années. De 1942 à 1981 elle appartenait à

Joseph Napoléon Landry et sa succession. Joseph Napoléon est un descendant

de Guillaume Landry, les Landry de l'île d'Orléans. Il était tailleur de métier.

Au début des année 1940 la mercerie J.N. Landry occupait le

503,

avenue de Buckingham. Aujourd'hui, Landry J N Enrg est situé au 467 avenue

de Buckingham, Gatineau (Buckingham) et est spécialisé en équipements et

vêtements de sécurité.

Photo Marcel W. Landry.

Au début des années 2000, il y a

eu un gîte du passant, le Bourg-Joie

qui a été remplacé depuis

par un sympathique café terrasse. Café le Bourg Joie, un café biologique et

équitable, joignable au 819-281-0960 ou au

cafelebourg-joie@bellnet.ca

sous la responsabilité de Suzanne et Henri Bourgeois.

Salle à dîner du Café Bourg-Joie.

André Landry, Henri Bourgeois et Marcel W.

Landry - 15 août 2007.

Photo Cécile Brousseau.

Source : André Landry, Coup de

coeur du patrimoine gatinois, Ville de Gatineau, 2006 et Société d'histoire de

Buckingham.

Information publiée sur le site

de la

Société d'histoire de Buckingham en août 2007 concernant le 140 rue Maclaren

est.

Historique

En 1899, le lot appartenait à Catherine Ackert, 45 ans, veuve de Michael

Fitzgerald. Catherine était la fille de Robert D. Ackert, commerçant et grand

ami de l'abbé John Brady, fondateur de l'Académie de Buckingham. Ackert fut

également membre du conseil d'administration de l'Académie. Quant à Michael

Fitzgerald, il était sans doute le fils de John Fitzgerald, enseignant à cette

même Académie. Le 5 avril 1899, le lot passa à la Corporation de la ville de

Buckingham, sans doute pour taxes non payées. Il fut racheté en avril 1908 par

Mary Ackert, 66 ans, soeur de Catherine et épouse de James McAndrew. Le même

jour, Mme Ackert le revendit à Mary S. Fitzgerald (sa nièce?). Le 26 mai 1911,

Anna St-Laurent, épouse de Joachim Talbot (avocat) acheta le lot. .Comme la

maison date de 1914, c'est Talbot qui la fit sans doute construire. Le 16

septembre 1919, Jean-Charles Langlois, avocat et plus tard juge, en devint

propriétaire. Puis, en 1921, ce fut au tour des Chevaliers de Colomb d'en faire

l'acquisition. Ceux-ci y restèrent durant 16 ans, et ils louaient

vraisemblablement une partie de la maison, car, en 1931, le nom de Émile Fortin

apparaît comme locataire dans les rôles d'évaluation de la ville. En 1937,

Claude Bertrand, 39 ans, acheta la propriété. À la même époque Peter MacLachlan,

médecin, en était locataire. En 1942, la résidence passa aux mains de

Joseph

Landry qui l'habita presque 40 ans. Au cours des années 1990 Henri Bourgeois et

Suzanne Thériault, fit l'acquisition de la résidence appartenant alors à la

succession de Joseph Landry, propriétaire depuis 1978. Ils firent de la demeure

un gîte ‚ Le Bourg-joie ‚ qu'ils exploitèrent jusqu'en2005. En cette même année

Sami Chakie, propriétaire du café Moca Loca , dans le secteur Gatineau, acheta

la résidence et transforma l'intérieur en un jolie café, qui porte également le

nom de Moca Loca.

Chaîne de titres

Date de transaction / Propriétaire(s) / No. de l'acte de vente

? 1899 Catherine Ackert (Veuve de Michael Fitzgerald)

5 avril 1899 Corporation de la ville de Buckingham No. 3

18 avril 1908 Mary Ackert (épouse de James McAndrew) No. 14648

18 avril 1908 Mary S. Fitzgerald No. 14649

26 mai 1911 Anna St-Laurent (épouse de Joachin Talbot) No. 18845

16 septembre 1919 Jean-Charles Langlois et al. No. 32040

8 août 1921 Chevaliers de Colomb (par cession) No. 33935

17 décembre 1937 Claude Bertrand No. 50093

12 mars 1942

Joseph Landry No. 55107

15 décembre 1978 Succession de

Joseph Landry No. 153849

janvier 1981 Marcel Mercier, Madone Guénette

septembre 1996 Henri Bourgeois et Suzanne Thériault

Société d'Histoire de Buckingham

379, Avenue de Buckingham

Gatineau (Québec) J8L 2G6

Tél : (819) 281-7111

soc_hist_buck@hotmail.com

|

Pierres tombales du

Cimetière de Buckingham

Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web,

envoyez moi un courriel.

Dernière modification

: dimanche 11 janvier 2026

|