Gatineau (Hull)

Vue panoramique de la ville de Hull, le 5 août 2009. Photo Marcel Walter Landry.

Le feu de Landry, le 9 au 10 mai 1886

C'est dans la nuit du 9 au 10

Mai 1886 que s'est déclenché ce qu'on a appelé le feu de Landry. C'est que le

feu, allumé par une main criminelle selon la version la plus répandue, avait

pris naissance dans la cour de M. Edmond Landry, boulanger. M. Landry possédait

à l'époque, la boulangerie à vapeur la plus moderne de Hull et d'Ottawa. En un

rien de temps, les flammes avaient atteint la maison des Landry, et sous l'effet

d'un vent du nord, celles-ci se propagèrent rapidement aux maisons voisines.

Outre le vent, il y eu un autre élément qui jouait contre les pompiers

volontaires. Comme la cité de Hull n'avait pas encore de réseau d'aqueducs, on

devait brancher les pompes dans les puits qui s'asséchaient souvent juste au

moment où l'on allait maîtriser l'incendie. Ce terrible incendie va détruire 110

maisons et mettre à la rue 150 familles aux environs des rues Laval, Kent,

Wright et Du Portage en plus de causer pour plus de 250 000 $ de dommages.

C'est dans la nuit du 9 au 10

Mai 1886 que s'est déclenché ce qu'on a appelé le feu de Landry. C'est que le

feu, allumé par une main criminelle selon la version la plus répandue, avait

pris naissance dans la cour de M. Edmond Landry, boulanger. M. Landry possédait

à l'époque, la boulangerie à vapeur la plus moderne de Hull et d'Ottawa. En un

rien de temps, les flammes avaient atteint la maison des Landry, et sous l'effet

d'un vent du nord, celles-ci se propagèrent rapidement aux maisons voisines.

Outre le vent, il y eu un autre élément qui jouait contre les pompiers

volontaires. Comme la cité de Hull n'avait pas encore de réseau d'aqueducs, on

devait brancher les pompes dans les puits qui s'asséchaient souvent juste au

moment où l'on allait maîtriser l'incendie. Ce terrible incendie va détruire 110

maisons et mettre à la rue 150 familles aux environs des rues Laval, Kent,

Wright et Du Portage en plus de causer pour plus de 250 000 $ de dommages.

Référence: Les grands incendies de Hull, https://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/patrimoi/grandfeux.htm

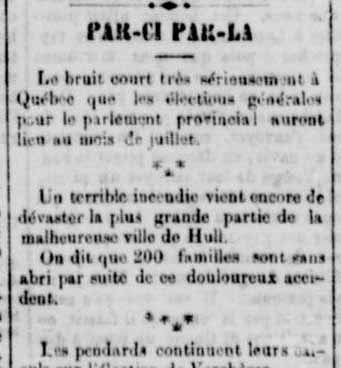

À peine quelques lignes dans La Patrie du 10 mai 1886.

Edmond Landry

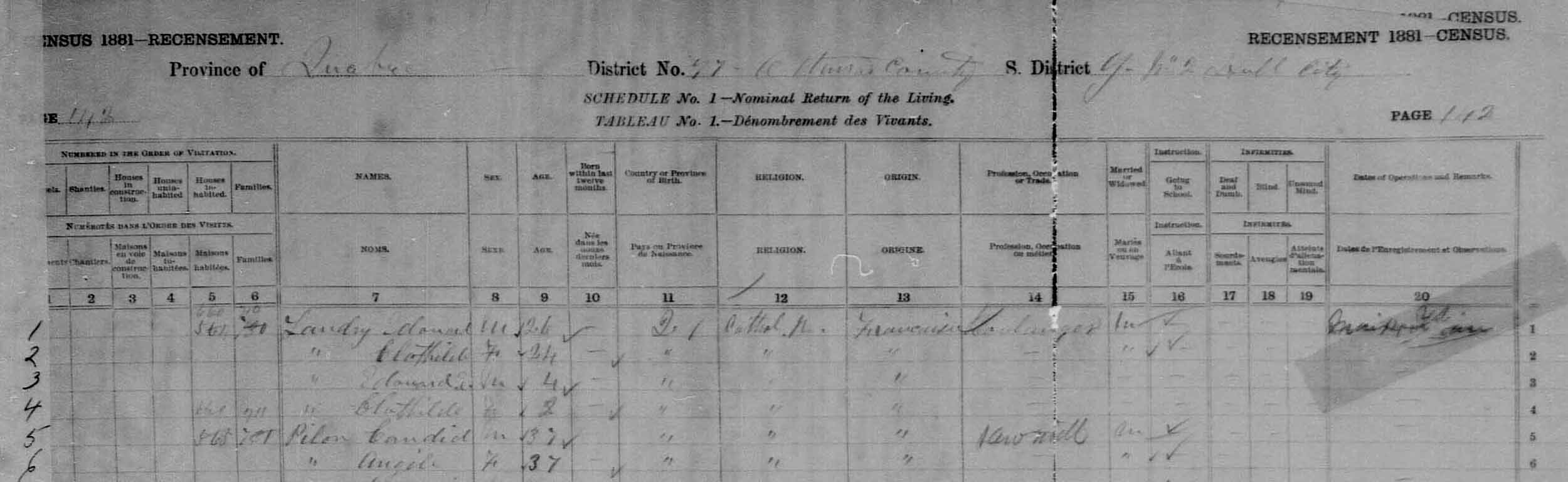

Dans le recensement de 1881 pour la ville de Hull, il n'y a pas de Edmond Landry. Il y a cependant un Édouard Landry, boulanger, 26 ans, sa conjointe Clothilde 24 ans et leurs enfants Édouard 4 ans, Clothilde 2 ans. District d'Ottawa, sous-district de Hull. Je ne connais pas le lieu du mariage de ce couple. Ils ne sont plus à Hull en 1891.

PS. À noter qu'à cette époque, le nom de

Ottawa s'appliquait au comté du côté québécois de l'Outaouais, alors que la

ville de Ottawa était du côté ontarien.

Référence: Bibliothèque et Archives Canada, recensement de 1881.

|

Raymond Ouimet, Une ville en flammes, 1997, Éditions Vents d'Ouest inc., Hull, Québec, Canada |

|

| Page 37 |

LE FEU DE LANDRY

Édouard Landry était un boulanger prospère et bien de son temps. Son entreprise était située au coin nord-est des rues Centrale et Hannah (Châteauguay). En 1884, il avait acheté un second pétrin mécanique, ce qui faisait de sa boulangerie à vapeur le plus moderne établissement de Hull et d'Ottawa. |

| Page 38 |

Le samedi 9 mai

1886, le boulanger avait éteint ses fours vers 15 heures — c'est du moins ce

qu'il affirmera. La nuit sui-vante, vers 1 heure, le feu éclata dans la

cour, tout près des hangars, et se propagea avec une rapidité inouïe à la

toiture de sa maison. Landry et les siens eurent tout juste le temps de

quitter le logis en vêtements de nuit. On aurait dit qu'une main criminelle

avait saturé d'huile le bois des bâtiments. Vers 2 heures, la brigade des pompiers des Chaudières d'Ottawa, sous les ordres du capitaine John Albert, vint prêter main-forte aux Hullois. Elle actionna sa pompe à vapeur Union qui, à son tour, assécha bientôt le puits de Jean-Baptiste Villemaire, rue Lake (Laval), et ensuite celui des Frères des écoles chrétiennes, rue Centrale. Alors, le feu se propagea avec une vitesse redoutable et balaya les rues Lake, Wright jusqu'à Duke (Leduc), et Kent. Prévoyant que l'incendie deviendrait incontrôlable, quelqu'un avait traversé la rivière des Outaouais en chaloupe pour donner l'alerte à Ottawa. À 3 heures, les pompiers d'Ottawa, sous les ordres du chef Paul Favreau, parvinrent à Hull avec leur pompe à vapeur Conqueror, suivis de plusieurs centaines de citoyens, pour essayer de sauver la ville de la destruction totale. |

| Page 39 |

La pompe Victoria, placée au coin de la rue Main et de la ruelle Charles (Aubry), tenta longtemps de contenir les flammes. Les pompes Union et Conqueror, installées à l'angle des rues Langevin 30 et Main, s'alimentèrent à des barriques qui étaient constamment remplies par les pompes hydrauliques de la compagnie Eddy. Elles réussirent à empêcher les flammes d'atteindre les grandes cours à bois dont celle des Wright, située dans la principale artère de la ville, la rue Main. Dans les cours à bois des Chaudières, des boyaux d'arrosage branchés aux bornes-fontaines — Ottawa avait déjà son aqueduc — furent étendus entre les piles de bois, prêts à éteindre tout incendie provoqué par la chute des tisons. À un moment donné, on crut avoir vaincu l'incendie. Mais, dans la cour de la maison de Félix Caron, rue Main, trois barils de pétrole explosèrent. Réactivées, les flammes s'attaquèrent à quatre autres maisons : celles de trois médecins et celle du maire, Alfred Rochon, celui-là même qui s'était battu pour acheter une pompe à vapeur lorsqu'il était conseiller en 1878. Puis la population reprit courage, car elle crut discerner l'intervention du Ciel dans la soudaineté de la suppression d'un foyer d'incendie. Rue Centrale, au coin de Lake, la maison d'Anthyme Carrière avait brûlé, en dépit des efforts considérables des pompiers, et les flammes s'étaient propagées aux pignons des maisons voisines, rue Lake, soit celles de David Saint-Martin et de Barthélémi Vallières. Tout espoir de sauver ces deux maisons s'était envolé quand la pompe à incendie avait cessé de fonctionner faute d'eau dans le puits asséché. Barthélémi Vallières, qui depuis longtemps s'acharnait, malgré la chaleur intense, à arroser avec des seaux d'eau le comble de sa maison, avait fini par abandonner la lutte quand, tout à coup, le feu cessa de consumer la maison de son voisin, David |

| Page 40 |

Saint-Martin. Personne ne put expliquer, sur le coup, pourquoi la maison avait cessé de brûler. Quelqu'un monta au grenier et découvrit dans le pignon, accroché à un pan de mur à demi-brûlé, un Christ en plâtre bronzé intact, fixé sur une croix en bois que le feu avait calcinée. On a dit que ce crucifix avait été laissé à Mme Saint-Martin par sa soeur qui, à l'article de la mort, lui avait recommandé de ne jamais s'en dessaisir, car c'était un souvenir de famille qui lui avait procuré de grandes consolations tout au long de sa maladie. Enfin, vers 6 heures, on parvint à maîtriser définitivement la conflagration. Le bilan du « feu de Landry » est accablant : 110 maisons détruites, 150 familles sans abri et des pertes matérielles évaluées à 250 000 dollars. Des familles, comme celles de Jean-Baptiste Arbique et de Luc Lafrance, avaient perdu leur maison ou leur logis pour la deuxième fois en six ans. Cependant, on a constaté avec plaisir et beaucoup d'étonnement, que la conflagration n'avait causé aucune perte de vie, bien qu'elle avait eu lieu pendant la nuit. Le matin même de la conflagration, le maire Rochon convoqua une assemblée de citoyens pour organiser des secours. Dans l'après-midi, un comité fut formé pour amasser et distribuer argent et vivres aux sinistrés. C'est une députation venue de Pointe-Gatineau, village situé à quatre kilomètres à l'est de Hull, qui aura été la première à remettre au comité de secours les dons amassés au cours d'une messe, soit 35 dollars. À Ottawa, plusieurs comités furent mis sur pied pour venir en aide aux sinistrés. Les paroissiens de Sainte-Anne versèrent la somme de 200 dollars. La ville d'Ottawa forma, à la demande du grand vicaire Routhier, un comité de secours auquel les marchands de bois des Chaudières donnèrent généreusement. Enfin, le 12 mai, les travaux de reconstruction de la partie |

| Page 41 |

dévastée de la ville débutèrent,

bien que de nombreux propriétaires aient menacé de ne pas rebâtir si le

conseil municipal ne décidait pas immédiatement d'entreprendre la

construction d'un aqueduc. |

Dernière modification : samedi 08 novembre 2025